|

林公祖殿门口石雕 徐龙近 摄

林公神像 周翠华 摄

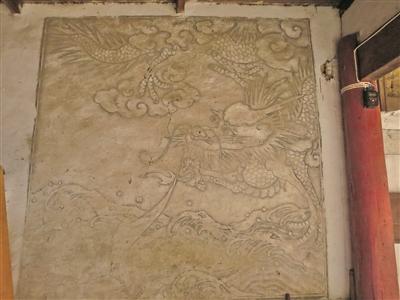

林公祖殿藻井壁画

林公祖殿壁画 徐龙近 摄

台湾同胞和海外侨胞到访林公祖殿 周翠华 摄 林公之风,宛如八闽大地的一缕清风,跨越山海,遍及千家万户。八百载春秋流转,千万人传而不绝。“林公”者,是以“忠、义、和、平”四字铭刻天地,以“除兽、安民、治病、祛邪”四事护佑苍生,是敕封“忠平王”的民间英雄。今天,当法治成为治国之重器,当我们以现代法理视角回望林公传说,便能发现林公信俗文化内涵的精神特质并非仅仅停留在香火缭绕的神殿里,也不止于鼓乐喧天的巡境中,它早已穿越宋元明清,化作一条静水流深润物无声融合于乡规民约、民俗仪式、司法实践与台海两岸共识之间的法文化长河。 林公信俗的由来与法治内涵 林公(1196年—1268年),原名林祖亘,生于南宋庆元年间,祖籍福安,后其先辈迁居宁德九都云气村。林公幼失怙恃,孤身流落至杉溪村(今福建周宁玛坑乡杉洋村),幸得杉溪仁善的望族詹氏先祖收养,习文练武,终成悬壶济世智勇双全的民间壮士。 南宋嘉定年间,闽东杉洋附近的展旗峰一带常受虎患,林祖亘率领村民直捣虎穴,连毙三虎,平息虎患。然,虎患虽弭,兽害未尽。林祖亘深知仅凭一己之力难以长久护佑村民,遂匠心独运,创制“大排铳”(火铳),以之震慑并驱逐害兽,自此人畜安泰,不遭兽害。与此同时,林祖亘常入深山采药,为乡亲疗伤治病,普救众生。加之林祖亘性格豪爽,疾恶如仇,其善行义举,深受村民感佩,众感其恩、颂其威望,逝后奉其为神明,尊称为“林公”。 林公一生惩恶扬善、广施恩德。他打虎治兽,研制“神铳”,完美展示了“道法术器”的哲学智慧,守护一方安宁,使百姓“田园早熟、六畜兴旺”,维护了社会秩序的稳定;他心系百姓,行医济世,保护弱势群体,其仁心仁术深孚众望。这一桩桩、一件件善举,无不彰显了他超人的智慧与为民担当的浩然正气,诠释了“天下兴亡,匹夫有责”的精神。明成化七年(1471年),时任南京都察院掌院事林聪(后任刑部尚书),听闻林祖亘事迹后深受触动,将其生前伟绩写成奏书上报朝廷。次年明宪宗朱见深为林祖亘忠义和平、护佑百姓的事迹所感动,敕封其为“杉洋感应林公忠平王”,将地方信仰融合于国家立法体系,体现了传统社会“礼法合一”的治理智慧,亦彰显了法治与民心、社会需求的紧密相连。 国家治理与社会治理,既需要行为规制以维系秩序,也需要精神引导以正社会风气。道德教化作为精神引导的重要手段,能够培育社会风气、滋养民众心灵。林公精神的核心内涵在于秉正驱邪、护国佑民,他以实际行动深刻诠释了忠义和平、护佑百姓的高尚品质。这种精神与当代法治精神相契合,是现代法治价值底色“司法为民”的具象化表现。在中国源远流长的传统法治文化中,维护国家统一、促进社会和谐稳定、以德治国以及培育护国佑民、敢于担当的浩然正气等优秀法治内涵,均顺应民心、深得民意,是实现百姓安居乐业、中华文明绵延不绝的坚实基石。林公精神既蕴含着中华传统法治文化中“德法共治、民为邦本”的精髓,又与当代“以人民为中心”的法治价值高度契合,深刻诠释了中华法治文明的内涵,其跨越时空的强大感召力,历久弥新,生生不息。 林公精神的法治传承与发展 当祖殿的悠悠钟声穿越八百年时空,与新时代法治的铿锵法槌和鸣共振,当承载着“忠义和平”深刻内涵的林公精神步入现代法治殿堂,我们欣喜地看到,现代法治正以多方创举,将林公精神融入社会治理与文化遗产保护的法治实践。2023年,林公忠平王祖殿被确立为福建宁德市首个“涉台文物古迹司法保护基地”。这一具有里程碑意义的事件,标志着司法系统在涉台文物和文化遗产保护领域迈出了坚实有力的一步。以司法之力守护涉台文物古迹,加深两岸情感记忆并传承涉台历史文脉。 当法治“邂逅”非遗,一场法治教育与非遗传承的碰撞交流就此拉开序幕。周宁法院紧跟时代步伐,不断创新普法宣传形式,紧密结合地方特色、乡村文化旅游资源以及各类节庆活动,精心策划并开展一系列别开生面的普法活动。例如,当地法院将普法课堂搬进林公忠平王祖殿,开展“传承非遗文化·弘扬法治精神”普法宣传活动。活动现场,通过悬挂横幅、发放宣传册、现场讲解等形式,为群众提供一对一的法律咨询服务,深入浅出地普及了《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国非物质文化遗产法》《中华人民共和国文物保护法》等与群众生活息息相关的法律法规,真正做到法润人心。同时,法院干警还贴心发放《文明上香提示书》,提醒游客文明上香、文明用火,并严格遵守禁放鞭炮的规定,以实际行动推动法治文化与传统文化、地方文化的有机融合,让古老的非遗文化在新时代焕发出新的法治光芒。 由于民间流传着“早接到林公香火早得福”的说法,来自各地的信众便争先恐后抢头香。因此,在盛大的祈福活动中,针对因争抢头香等可能引发的矛盾纠纷,法院干警依托林公祖殿设立的涉台文物古迹司法保护基地开展现场调解。在“林公调解室”里,调解员引导纠纷双方当事人面向林公像鞠躬致意,以“忠义和平”精神为纽带,唤醒其内心对公序良俗的敬畏,启示当事人应当遵守以林公精神为参照的道德和行为准则。通过借用民间信仰力量,引导当事人以合法合规的方式化解矛盾,守护祈福活动宁静、虔诚的初衷,维护公共秩序的稳定和谐。民间信仰的道德感召与司法权威的规则之治在此同频共振,不仅有效解决了矛盾纠纷,更让人民群众在感受非物质文化遗产魅力的同时,增强了法治意识,营造了全民尊法学法守法用法的良好氛围。 “林公调解室”里的循法明理、握手言和,司法保护基地的设立,都是现代法治对林公精神传承与发展的生动实践。它们不仅为林公精神的延续提供了坚实的法治保障,更让林公精神在现代社会中焕发新的生机与活力。林公信仰历经中华传统文化数百年的洗涤与沉淀,其蕴含的“忠义和平”的价值观念与“公正法治”的现代理念相互交织,通过非遗文化资源与法治教育的创造性融合,共同促进社会和谐稳定,弘扬社会正气。中华优秀传统文化的淬炼与传承,为法治建设提供源源不断的精神动力,让法治建设在深厚的文化土壤中扎根生长、枝繁叶茂。 林公精神在当代法治建设中的价值 林公精神,不仅根植于中华优秀传统文化的深厚土壤,更在现代法治建设中展现出其跨越时空的强大生命力与现实意义。它不仅是对古代法治智慧的传承,更是对当代法治价值底色的生动诠释,为构建和谐社会、推进法治中国建设提供了宝贵的精神源泉。 “忠义和平”与现代法治理念“德法共治”共鸣。林公精神的核心在于“忠义和平”,这四个字既是对林公高尚人格的凝练,也是对社会治理理念的深刻体现。在当代法治建设中,“德法共治”已成为重要原则,强调法律与道德相辅相成,共同维护社会秩序。林公一生惩恶扬善、广施恩德,其打虎治兽以护一方安宁、行医济世以救百姓疾苦,他的善举既维护了社会秩序,又引领了道德风尚。林公精神中的“忠义”,是对国家、对人民的忠诚与担当,是对现代法治建设中“司法为民”价值底色的生动诠释。法治不仅是维护社会秩序稳定的坚实手段,更是保障人民权益、实现社会公平正义的坚固基石。林公精神中的为民情怀,时刻提醒着当代法治工作者始终要对人民保持绝对忠诚,将人民利益置于首位,努力让人民群众感受到公平正义就在身边。 “民为邦本”与法治社会建设同频共振,共筑和谐社会。林公精神中的“和平”,体现了对和谐社会的追求与向往。在当代法治建设中,构建和谐社会是重要目标之一。林公的忠义、仁爱、和平等品德与社会主义核心价值观高度契合。林公祖殿镌刻的《家范》和楹联成为闽东治学、修身、立业的精神指导。林公所具有的除害兴利、仁心济世、护国佑民的美好品质,能够教育民众懂得忠孝仁义、礼义廉耻、惩恶扬善等传统美德。通过祭祀和缅怀林公,信众能深刻体会睦邻友好、尊老敬贤、知恩图报等民族传统美德,激发爱国爱乡情怀,并积极参与社会公益事业,有助于提高公民道德素养,营造和谐美好的社会氛围。 同时,林公精神所蕴含的“民为邦本”内涵,强调人民是国家的根本,法治建设应始终围绕人民的需求与利益展开。林公精神在当代法治土壤中萌发新芽,作为闽东地区广泛流传的民间信仰,在政府公权力组织难以触及的地方,以林公“忠义和平”的精神为纽带,调解民众矛盾与冲突,成为维护基层社会秩序的重要力量。这种以和为贵的纠纷调解方式,与现代法治社会中的调解、和解等非诉讼方式的多元化纠纷解决机制相契合,成为基层社会治理的重要补充,为法治社会建设提供有益借鉴,使法治更加贴近民生、顺应民意。 在非遗保护与法治教育的创造性融合中,传承林公精神。林公精神不仅是一种道德力量,更是一种文化传承。林公忠平王祖殿作为林公信仰的核心载体,是闽东地区乃至中华优秀传统文化的重要组成部分。在现代法治建设中,司法机关通过设立文物古迹司法保护基地、开展“传承非遗文化·弘扬法治精神”普法宣传活动等创新举措,将林公精神融入非遗保护与法治教育中。这不仅有助于保护和传承闽东林公祈福习俗这一宝贵的非物质文化遗产,更通过法治教育的形式,让林公精神中的“忠义和平”等价值观深入人心,成为推动社会进步的重要力量。 作为坚韧纽带,林公精神连系两岸血脉,助力两岸文化融合发展。以林公精神为纽带,通过搭建文化交流平台、开展族谱与寻根谒祖等活动,能够增进两岸同胞的文化认同与民族情感。这种文化认同与民族情感的增强,为两岸法治交流与合作奠定坚实基础。在两岸法治交流中,林公精神所蕴含的“忠义和平”等价值观成为共同的准则,推动了两岸法治理念与实践的相互借鉴与融合发展。 从祖殿里络绎不绝的香客祷祝,到非遗与法治结合进祖殿的普法宣传;从“林公调解室”里的握手言和,再到彼岸同胞跨海而来的虔诚一拜,林公精神的传承与发展,映射着民间信俗从信众祈愿到德法共治的跨越。我们谈论法治,谈的不只是冰冷的条文,更在于这种扎根于大地、流行于民间的信仰所蕴含的生生不息的力量。林公精神以忠义为骨,以和平铸魂,穿越百年风雨,在新时代汇成一股温煦的暖流,滋润八闽大地,牵系两岸同胞。它所连接的不仅是两岸,更是人心;它所承载的不只是袅袅香火,更是中华儿女对祖国统一、和合共生的共同期盼。作为精神纽带的林公信仰,将继续牵引两岸文化更深层次的交汇融合,让“两岸一家亲”的血脉情谊,在忠平之光的照耀下,世代赓续,万古长青。 林公精神,既是中华传统法治文化之瑰宝,更为现代法治建设与和谐社会建设提供不竭的精神动力与有力的支撑。在新的历史起点上,我们应继续传承和弘扬林公精神,让其走进国家治理的宏大叙事,融入百姓生活的微小点滴,在新时代更具蓬勃的生命力,续写新的法治篇章。 “护国佑民泽沛四方,秉正驱邪灵昭万古。”林公从人羽化成神、由民间神祇成为官方正神的故事诉说着民间信仰的力量与古代“礼法合一”的治理智慧,林公祖殿经久不息的圣火照彻闽东山海,亦映见世道人心。事实证明,蕴含着“忠义和平”“民为邦本”“护国佑民”等丰富思想内涵的林公精神,既是个人修身立德之镜,又是社会敦风化俗之绳,更是国家现代法治进步与发展坚如磐石的价值基石。民族的长远福祉,根植于对人民的忠诚;新时代的法治建设,尤须对中华优秀传统文化进行创造性转化。在这个喧嚣的时代,我们需要信仰的力量。让我们将体悟到的林公精神融入立法、执法、司法、守法的每个环节,发挥真善美的精神力量,使良法善治化作涓涓细流,浸润每一寸土地,温暖每一颗人心。 林公精神不朽,法治中国长青。愿忠平之光长耀山河,愿法治之水润泽万方。 □林灿铃 林子墨 |

- 分享到:

2、本网未注明“来源:周宁新闻网”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“来源:周宁新闻网”,本网将依法追究责任。如对文章内容有疑议,请及时与我们联系。

- 关于我们/广告服务/法律顾问

- 闽ICP备案号(闽ICP备2021008503号-2)

- 公安备案号:闽公网安备35092502000047号

- 中共周宁县委宣传部主管 中共周宁县委报道组主办 地址: 周宁县狮城镇北门路1号县政府综合楼一楼

- 邮政编码:355400 举报邮箱:znw5631966@163.com

- 福建省新闻道德委举报电话:0591-87275327 举报电话:0593-5622136

- 周宁新闻网 版权所有 未经授权,不得转载或建立镜像